kontributor: kotho ben pundjabi (dari bioskop panas kelas ekonomi di sebelah) “Ya, kita nonton Ayat-ayat Cinta, ya?” rengek pacarku jauh sebelum film ini diputar. Pacarku, sebagaimana pacar-pacar siapa pun di hampir seluruh negeri ini tahu bahwa Ayat-Ayat Cinta sedang dalam proses penggarapan ke film waktu itu. Wong di kampungku, nun jauh di pesisir pantai Sumatera Barat yang aksesnya terbatas itu saja tahu bahwa ada Novel dasyat yang berjudul Ayat-ayat Cinta. Yang ini aku yakin, mereka tahunya dari acara infotaiment yang digemari nyaris sebagian besar mabnusia Indonesia.

“Ya, kita nonton Ayat-ayat Cinta, ya?” rengek pacarku jauh sebelum film ini diputar. Pacarku, sebagaimana pacar-pacar siapa pun di hampir seluruh negeri ini tahu bahwa Ayat-Ayat Cinta sedang dalam proses penggarapan ke film waktu itu. Wong di kampungku, nun jauh di pesisir pantai Sumatera Barat yang aksesnya terbatas itu saja tahu bahwa ada Novel dasyat yang berjudul Ayat-ayat Cinta. Yang ini aku yakin, mereka tahunya dari acara infotaiment yang digemari nyaris sebagian besar mabnusia Indonesia.

Tak lama berselang, (cieeh.. bahasanya) film itu diputar juga. Aku sudah baca resensinya di Kompas minggu yang ditulis Susi Ivvanti (kira-kira begitulah namanya) yang kemudian aku tahu bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam menceritakan alur film tersebut. Susi, dalam resensinya bercerita bahwa Nurul menuduh Fahri memperkosanya, yang baik dalam novel dan filmnya tokoh itu bernama Noura. Adakah karena kedekatan nama tersebut membuat Susi lupa dan media sebesar Kompas luput mengeditnya. Atau jangan-jangan Mbak Susinya belum tahu itu novelnya. Kha..kha..kha..

Demikianlah, sebagaimana yang ditakdirkan aku menantang pacarku. “Gimana, hari ini diputar perdana loh, mau nonton gak.” Kataku pada sang pacar. Sumpah, di kantongku hanya ada uang tujuh ribuan saja yang hanya bisa untuk sekedar makan malam saja.

“Gak lah. Pasti antri. Lagi pula mahal,” tolaknya.

“Lalu?”

“Kita tunggu saja CD-nya. Paling bentar lagi yang bajakan pasti ada.”

Dan batallah kami ke Ambarukmo Plaza Jogja dan jadilah aku makan malam yang lebih enak sendirian.

Ramalannya sepenuhnya benar. Beberapa hari kemudian, ketika filmnya masih diputar di bioskop, kawan tetangga kamarku datang menenteng dua keping CD.

“Ayat-ayat cinta,” teriaknya. “Cuma boleh minjam sehari saja.”

Apa lacur. Banyak yang antri. Pelem baru lagi. Kami sepakat akan menontonnya sehabis magrib.

Meski bajakan, saudara; dengan mutu gambar dan suara yang lumayan parah, toh aku bisa juga menikmati keseluruhan ceritanya. Nanti, pada bagian akhir CD kedua, film ini tak sepenuhnya selesai. Ending yang aku ketahui hanyalah ketika Aisya kembali ke rumah dan Maria tersenyum di balik pintu. Disk ketiganya aku dapatkan juga di sebuah warnet, ketika aku hendak mengoleksi film-film porno sebelum pemerintah turun tangan mengenyahkan barang-barang tersebut. Selebihnya yang bersisa hanya gerutu dan kekesalan.

Betapa tidak, lihatlah Fahri, tokoh kita yang satu ini. Betapa pasifnya dia sebagai bintang utama. Nyaris dalam keseluruhan film ia tampak diam dan menunduk. Karakter muslim pun tidak sempurna melekat pada dirinya. Tak ada janggut, tak ada pakaian dan sikap yang mencerminkan dia anak al-Azhar kecuali pada bagian di mana dia tak mau bersalaman dengan perempuan lalu dia tampak khusuk di tempat yang remang, pengajian. Ha..., Ndika Mahrendra, temanku penyair itu saja lebih terlihat lebih Islami ketimbang dia. Atau mungkin lebih pas An Ismanto yang berperan menjadi Fahri.

Lalu Maria sebagai gadis Kairo dan Aisya sebagai gadis Jerman tak terlihat karakternya sekali. Belum lagi bahasa yang mereka gunakan, bahasa Indobnesia yang Jakarta banget. Kesan bahasa ini sepenuhnya amat mengganggu. Kita seolah menonton film yang sedang di dubbing. Tiap awal adegan, kita ditawarkan pada bahasa Arab sebagai pengantar, seolah memaksa kita untuk menyadari bahwa “Ini di Mesir lo, ihwan-ahwat!” Saya seperti melihat film yang ditayangkan Indosiar tentang legenda-legenda itu. Kenapa tidak sekalian bahasa Arab saja? Kenapa hanya bahasa-bahasa pengantar saja menggunakan bahasa Arab? Kalo yang itu, tak usah jauh-jauh ke Mesir segala. Di sini, main saja ke markas organisasi-organisasi Islam, bahasa semacam itu bukan barang baru lagi, kok. Aku tak habis pikir juga, bagaimana para pemain yang diwawancarai itu bilang, itu karena kursus bahasa Arab lah dan semacamnya. Gus Muh saja lancer kok kalau cuma bicara “ikhwan-akhwat-afwan-ukhti-dsb” semacam itu.

Aisyah, kita kembali pada cewek cantik ini. Dalam resensi di situs resminya saya dapatkan keterangan semacam ini, “Aisha, 25 th (Rianti Cartwright). Mahasiswi asing keturunan Jerman dan Turki, cerdas, cantik dan kaya raya. Latar belakang keluarganya yang berliku mempertemukan dirinya dengan Fahri.” Indo Jerman Turki? Terwakilikah karakter ini menurut saudara? Lalu soal kaya rayanya itu lo. Saya tidak menemukan hubungan kekayaannya dengan jalinan cerita yang dibangun. Apakah kekayaan itu ingin ditampilkan ketika Fahri dalam penjara dan dia berusaha menyelamatkan sang suami dan menghabiskan banyak uang? Di sini pun, siapa pun akan melakukan hal yang sama, saya rasa. Meskipun harus menggadai sawah dan tanah mereka.

Kesan Islami pada perempuan ini hanya muncul ketika dia masih gadis saja. Begitu menikah, dia terlihat menjengkelkan dan pongah. Sikapnya pada sang suami juga tak terlampau mewakili bahwa dia istri yang baik dan santun. Dialog-dialog dia dengan fahri di amna dia mengganti komputer tua lakinya dengan laptop misalnya atau ketika mereka bersoal akan tinggal di mana, malah terlihat sikap sombong dan arogan.

Dan kematian Maria. Betapa terburu-buru digarap. Ketika dia menikah dengan Fahri, dalam waktu sekejap dia sembuh dari sakit yang parah. Tapi begitu menceritakan kematiannya, dalam waktus sekejab dia meninggal dunia. Wah... takdir bung, takdir, teriak kawan jengkel.

Lalu mengenai gadis Nurul binti Ja'far Abdur Razaq yang berasal dari Jawa Timur ini, kehadirannya di film sama sekali tidak mempengaruhi jalan cerita. Dia hadir atau tidak saya pikir sama saja. Justru kehadiran tokoh ini membuat saya harus berkomentar buruk lagi. Betapa tidak, tak terlihat keakrabannya dengan Fahri, tiba-tiba saja, entah karena apa dia kagum, jatuh cinta, dan hendak menikahinya. Dan tiba-tiba saja ngambek dan marah. Kenapa dia? Ada bagian yang dipotong lembaga sensor ya?

Sudahlah, sudah begitu banyak resensi mengenai ini saya kira. Kritik dan pujian tentu saja. Benar itu semua. Saya juga ingin berkata, mana Mesirnya? Apa yang khas selain kacamata hitam dan keranjang Maria? Tokoh-tokoh yang berperan jadi orang Mesir pun sepertinya dimainkan oleh orang-orang India Pasar Baru. Soal bahasa dan seting yang terburu-buru digarap dan melupakan detail soal Mesir dan sebagainya semakin memperparah cerita ini. Atau tengoklah ketika Fahri meraung-raung di penjara dan seorang kawan terpidana lainnya menghajarnya dengan nasehat. Mahasiswa S2 itu pun tersadarkan oleh napi yang tak diketahui indentitasnya itu, apakah dia seorang rektor atau kyai sebelumnya?

“Tak bisa. Ndak layak itu. Tidak masuk akal,” giliran pacar saya yang marah melihat Fahri yang tiba-tiba tersadarkan. “Semula dia hero, membela perempuan Barat di bis dengan firman Tuhan, kok tiba-tiba justru disadarkan oleh seorang narapidana yang tak jelas semacam itu?” kembali dia meradang.

“Kebenaran datangnya kan dari mana saja. Kita juga bisa belajar dari orang-orang semacam itu. Orang-orang yang tak diduga dan luput dari amatan kita,” saya mencoba membela.

“Tapi merusak logika filmnya tau,” pacar saya mengaum lebih keras dan mulai tak terkendali. Kalau sudah begini saya lebih baik diam saja.

Tapi begitulah. Sebuah film dan Indonesia pula, tentu tak habis dibicarakan segala kekurangannya. Jika boleh memuji saya suka dengan ilustrasi musiknya, tetapi tidak dengan cerita dan setingnya. Itu saja.

Lalu suatu kali teman perempuan di kampus saya yang diakuinya sendiri jarang nonton film mengatakan kepada saya, “Pelem yang bagus itu ya kayak Ayat-ayat Cinta, Tauk!”

“O....” Dan saya pun melongo. Saya masih belum bisa menjawab ini tentang benar atau tidaknya. Permisi!

AYAT-AYAT CINTA (2008)

Pemain: Fedy Nuril, Rianti Cartwright, Sazkia Mecca, Melanie Putri, Carrisa Putri, Surya Saputra, Oka Antara

Penulis Naskah: Salman Aristo & Ginatri S. Noer dari Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy

Produksi: MD Pictures

Sutradara: Hanung Bramantyo

kontributor: kotho ben pundjabi “Ya, kita nonton Ayat-ayat Cinta, ya?” rengek pacarku jauh sebelum film ini diputar. Pacarku, sebagaimana pacar-pacar siapa pun di hampir seluruh negeri ini tahu bahwa Ayat-Ayat Cinta sedang dalam proses penggarapan ke film waktu itu. Wong di kampungku, nun jauh di pesisir pantai Sumatera Barat yang aksesnya terbatas itu saja tahu bahwa ada Novel dasyat yang berjudul Ayat-ayat Cinta. Yang ini aku yakin, mereka tahunya dari acara infotaiment yang digemari nyaris sebagian besar mabnusia Indonesia.

“Ya, kita nonton Ayat-ayat Cinta, ya?” rengek pacarku jauh sebelum film ini diputar. Pacarku, sebagaimana pacar-pacar siapa pun di hampir seluruh negeri ini tahu bahwa Ayat-Ayat Cinta sedang dalam proses penggarapan ke film waktu itu. Wong di kampungku, nun jauh di pesisir pantai Sumatera Barat yang aksesnya terbatas itu saja tahu bahwa ada Novel dasyat yang berjudul Ayat-ayat Cinta. Yang ini aku yakin, mereka tahunya dari acara infotaiment yang digemari nyaris sebagian besar mabnusia Indonesia.

Tak lama berselang, (cieeh.. bahasanya) film itu diputar juga. Aku sudah baca resensinya di Kompas minggu yang ditulis Susi Ivvanti (kira-kira begitulah namanya) yang kemudian aku tahu bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam menceritakan alur film tersebut. Susi, dalam resensinya bercerita bahwa Nurul menuduh Fahri memperkosanya, yang baik dalam novel dan filmnya tokoh itu bernama Noura. Adakah karena kedekatan nama tersebut membuat Susi lupa dan media sebesar Kompas luput mengeditnya. Atau jangan-jangan Mbak Susinya belum tahu itu novelnya. Kha..kha..kha..

Demikianlah, sebagaimana yang ditakdirkan aku menantang pacarku. “Gimana, hari ini diputar perdana loh, mau nonton gak.” Kataku pada sang pacar. Sumpah, di kantongku hanya ada uang tujuh ribuan saja yang hanya bisa untuk sekedar makan malam saja.

“Gak lah. Pasti antri. Lagi pula mahal,” tolaknya.

“Lalu?”

“Kita tunggu saja CD-nya. Paling bentar lagi yang bajakan pasti ada.”

Dan batallah kami ke Ambarukmo Plaza Jogja dan jadilah aku makan malam yang lebih enak sendirian.

Ramalannya sepenuhnya benar. Beberapa hari kemudian, ketika filmnya masih diputar di bioskop, kawan tetangga kamarku datang menenteng dua keping CD.

“Ayat-ayat cinta,” teriaknya. “Cuma boleh minjam sehari saja.”

Apa lacur. Banyak yang antri. Pelem baru lagi. Kami sepakat akan menontonnya sehabis magrib.

Meski bajakan, saudara; dengan mutu gambar dan suara yang lumayan parah, toh aku bisa juga menikmati keseluruhan ceritanya. Nanti, pada bagian akhir CD kedua, film ini tak sepenuhnya selesai. Ending yang aku ketahui hanyalah ketika Aisya kembali ke rumah dan Maria tersenyum di balik pintu. Disk ketiganya aku dapatkan juga di sebuah warnet, ketika aku hendak mengoleksi film-film porno sebelum pemerintah turun tangan mengenyahkan barang-barang tersebut. Selebihnya yang bersisa hanya gerutu dan kekesalan.

Betapa tidak, lihatlah Fahri, tokoh kita yang satu ini. Betapa pasifnya dia sebagai bintang utama. Nyaris dalam keseluruhan film ia tampak diam dan menunduk. Karakter muslim pun tidak sempurna melekat pada dirinya. Tak ada janggut, tak ada pakaian dan sikap yang mencerminkan dia anak al-Azhar kecuali pada bagian di mana dia tak mau bersalaman dengan perempuan lalu dia tampak khusuk di tempat yang remang, pengajian. Ha..., Ndika Mahrendra, temanku penyair itu saja lebih terlihat lebih Islami ketimbang dia. Atau mungkin lebih pas An Ismanto yang berperan menjadi Fahri.

Lalu Maria sebagai gadis Kairo dan Aisya sebagai gadis Jerman tak terlihat karakternya sekali. Belum lagi bahasa yang mereka gunakan, bahasa Indobnesia yang Jakarta banget. Kesan bahasa ini sepenuhnya amat mengganggu. Kita seolah menonton film yang sedang di dubbing. Tiap awal adegan, kita ditawarkan pada bahasa Arab sebagai pengantar, seolah memaksa kita untuk menyadari bahwa “Ini di Mesir lo, ihwan-ahwat!” Saya seperti melihat film yang ditayangkan Indosiar tentang legenda-legenda itu. Kenapa tidak sekalian bahasa Arab saja? Kenapa hanya bahasa-bahasa pengantar saja menggunakan bahasa Arab? Kalo yang itu, tak usah jauh-jauh ke Mesir segala. Di sini, main saja ke markas organisasi-organisasi Islam, bahasa semacam itu bukan barang baru lagi, kok. Aku tak habis pikir juga, bagaimana para pemain yang diwawancarai itu bilang, itu karena kursus bahasa Arab lah dan semacamnya. Gus Muh saja lancer kok kalau cuma bicara “ikhwan-akhwat-afwan-ukhti-dsb” semacam itu.

Aisyah, kita kembali pada cewek cantik ini. Dalam resensi di situs resminya saya dapatkan keterangan semacam ini, “Aisha, 25 th (Rianti Cartwright). Mahasiswi asing keturunan Jerman dan Turki, cerdas, cantik dan kaya raya. Latar belakang keluarganya yang berliku mempertemukan dirinya dengan Fahri.” Indo Jerman Turki? Terwakilikah karakter ini menurut saudara? Lalu soal kaya rayanya itu lo. Saya tidak menemukan hubungan kekayaannya dengan jalinan cerita yang dibangun. Apakah kekayaan itu ingin ditampilkan ketika Fahri dalam penjara dan dia berusaha menyelamatkan sang suami dan menghabiskan banyak uang? Di sini pun, siapa pun akan melakukan hal yang sama, saya rasa. Meskipun harus menggadai sawah dan tanah mereka.

Kesan Islami pada perempuan ini hanya muncul ketika dia masih gadis saja. Begitu menikah, dia terlihat menjengkelkan dan pongah. Sikapnya pada sang suami juga tak terlampau mewakili bahwa dia istri yang baik dan santun. Dialog-dialog dia dengan fahri di amna dia mengganti komputer tua lakinya dengan laptop misalnya atau ketika mereka bersoal akan tinggal di mana, malah terlihat sikap sombong dan arogan.

Dan kematian Maria. Betapa terburu-buru digarap. Ketika dia menikah dengan Fahri, dalam waktu sekejap dia sembuh dari sakit yang parah. Tapi begitu menceritakan kematiannya, dalam waktus sekejab dia meninggal dunia. Wah... takdir bung, takdir, teriak kawan jengkel.

Lalu mengenai gadis Nurul binti Ja'far Abdur Razaq yang berasal dari Jawa Timur ini, kehadirannya di film sama sekali tidak mempengaruhi jalan cerita. Dia hadir atau tidak saya pikir sama saja. Justru kehadiran tokoh ini membuat saya harus berkomentar buruk lagi. Betapa tidak, tak terlihat keakrabannya dengan Fahri, tiba-tiba saja, entah karena apa dia kagum, jatuh cinta, dan hendak menikahinya. Dan tiba-tiba saja ngambek dan marah. Kenapa dia? Ada bagian yang dipotong lembaga sensor ya?

Sudahlah, sudah begitu banyak resensi mengenai ini saya kira. Kritik dan pujian tentu saja. Benar itu semua. Saya juga ingin berkata, mana Mesirnya? Apa yang khas selain kacamata hitam dan keranjang Maria? Tokoh-tokoh yang berperan jadi orang Mesir pun sepertinya dimainkan oleh orang-orang India Pasar Baru. Soal bahasa dan seting yang terburu-buru digarap dan melupakan detail soal Mesir dan sebagainya semakin memperparah cerita ini. Atau tengoklah ketika Fahri meraung-raung di penjara dan seorang kawan terpidana lainnya menghajarnya dengan nasehat. Mahasiswa S2 itu pun tersadarkan oleh napi yang tak diketahui indentitasnya itu, apakah dia seorang rektor atau kyai sebelumnya?

“Tak bisa. Ndak layak itu. Tidak masuk akal,” giliran pacar saya yang marah melihat Fahri yang tiba-tiba tersadarkan. “Semula dia hero, membela perempuan Barat di bis dengan firman Tuhan, kok tiba-tiba justru disadarkan oleh seorang narapidana yang tak jelas semacam itu?” kembali dia meradang.

“Kebenaran datangnya kan dari mana saja. Kita juga bisa belajar dari orang-orang semacam itu. Orang-orang yang tak diduga dan luput dari amatan kita,” saya mencoba membela.

“Tapi merusak logika filmnya tau,” pacar saya mengaum lebih keras dan mulai tak terkendali. Kalau sudah begini saya lebih baik diam saja.

Tapi begitulah. Sebuah film dan Indonesia pula, tentu tak habis dibicarakan segala kekurangannya. Jika boleh memuji saya suka dengan ilustrasi musiknya, tetapi tidak dengan cerita dan setingnya. Itu saja.

Lalu suatu kali teman perempuan di kampus saya yang diakuinya sendiri jarang nonton film mengatakan kepada saya, “Pelem yang bagus itu ya kayak Ayat-ayat Cinta, Tauk!”

“O....” Dan saya pun melongo. Saya masih belum bisa menjawab ini tentang benar atau tidaknya. Permisi!

AYAT-AYAT CINTA (2008)

Pemain: Fedy Nuril, Rianti Cartwright, Sazkia Mecca, Melanie Putri, Carrisa Putri, Surya Saputra, Oka Antara

Penulis Naskah: Salman Aristo & Ginatri S. Noer dari Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman El Shirazy

Produksi: MD Pictures

Sutradara: Hanung Bramantyo

Skenario: Michel Ocelot

Pengisi suara: Cyril Mourali, Karim M'Riba dll

Tahun: 2006

Masa putar: 99 menit.

Selama ini film animasi yang kutonton lebih sering produk Amrik dari pabrik kartun Disney dan Dreamworks. Atau anime dari Jepang hasil bikinan Hayao Mizayaki (studio Ghibli). Sesekali aku ingin juga cobain nonton animasi Eropa. Judulnya Azur et Asmar (Prancis). Seperti kebanyak film animasi, Azur et Asmar juga menghaturkan dongeng (fairy tale) yang penuh fantasi dan keajaiban. Aku nggak ngerti soal kartu atau animas, yang aku tahu bahwa gambar-gambar di film ini bagus banget, kaya dengan detail. Begitu cermat dalam menggambarkan ornamen di dinding, misalnya, atau perhiasan yang dipakai para wanitanya. Sapuan warnanya seperti dibuat dengan cat air : tipis, bergradasi.

Ceritanya nih ada dua orang anak yang diasuh oleh seorang permpuan. Azur, anak bangsawan berkulit, rambut pirang, dan mata bitu. Anak satunya lagi Asmar, kulit coklat, rambut keriting, dan bermata hitam. Asmar anak kandung si wanita pengasuh ini. Mereka menjadi saudara sepersusuan dan tumbuh besar bersama. Setiap malam wanita pengasuh itu mengisahkan dongeng-dongeng indah sebelum tidur. Kelak setelah mereka dewasa, mereka berdua bertekad menjelajah ke negeri dongeng yang diceritakan tersebut.

Ceritanya sih biasa saja. Tapi seperti sudah kusebut di atas tadi, gambar-gambarnyalah yang menarik. Cemerlang, colourful, indah, enak dinikmati. Setting Afrika dan Timur Tengah ditampilkan dengan indah lewat lukisan alam, kostum, aksesori, dan istananya. Tidak seperti animasi Amrik yang riang gembira dan penuh humor, Azur et Asmar ini terkesan serius sebagai sebuah film kanak-kanak. Tak ada hewan peliharaan yang menjadi sahabat para tokohnya. Tak ada tokoh lucu sebagai "gareng-petruknya". Kalaupun ada si Crapoux, itu juga tidak lucu (atau aku yang nggak ngerti ya? Heeeeee).

Saya belum membaca novel Jhumpa Lahiri yang berjudul The Namesake. Udah diterjemahin penerbit Gramedia dan juga udah diresensi di Kompas. Ini mungkin kecerobohan. Karena setelah nonton film ini pasti deh saya akan malas sekali membaca bukunya. Soalnya, ketika membaca buku setelah menonton filmnya, pembayangan nggak enak. Agak mampet. Wajah dan karakter tokoh-tokoh yang ada di film menjadi sangat dominan jadinya dalam pikiran. Pada akhirnya terbalik deh. Film itu kemudian yang "mendikte".

Saya belum membaca novel Jhumpa Lahiri yang berjudul The Namesake. Udah diterjemahin penerbit Gramedia dan juga udah diresensi di Kompas. Ini mungkin kecerobohan. Karena setelah nonton film ini pasti deh saya akan malas sekali membaca bukunya. Soalnya, ketika membaca buku setelah menonton filmnya, pembayangan nggak enak. Agak mampet. Wajah dan karakter tokoh-tokoh yang ada di film menjadi sangat dominan jadinya dalam pikiran. Pada akhirnya terbalik deh. Film itu kemudian yang "mendikte".

Tapi tentang gaya bercerita dan tema yang diusung Jhumpa Lahiri, saya sudah agak akrab. Saya pernah membaca karyanya yang lain yang menang Booker Prize taon 2000. Kumpulan cerita, The Interpreter of Maladies. Lahiri bukan pencerita yang gamblang sih menurut saya. Dia bahkan bertele-tele. Jangan harap ada hal-hal mahadahsyat di ceritanya. Tema yang digarapnya dengan suntuk ya soal sehari-hari. Benda-benda sepele. Makanan. Kadang masalah sepatu gaya Eropa dan sandal habitus India.

Konflik?

Ya, konflik keluarga. Dan satu lagi. Nah, ini dia yang membuat banyak orang kepincut. Benturan dua kebudayaan: India, London, Amerika. Dalam film ini--hehehe dalam novel The Namesake maksudnya—budaya Amerika dan India itu juga yang dieksplorasinya. Dua budaya yang berbeda. Satunya bertumpu pada efisiensi dan praktis, satunya pada kehidupan upacara yang lamban dan sublim. Satunya dengan transportasi yang padat dan lingkungan yang kotor dan berpeluh, satunya lagi penuh dengan ketertiban dengan hidup yang bersih, rapi, ajeg. Satunya berudara dingin, sementara yang lain sangat gerah. Perbandingan itu diperlihatkan dengan manis ketika keluarga perantau, Ashoka dan Ashima, pulang kampung alias mudik.

Dalam film ini--hehehe dalam novel The Namesake maksudnya—budaya Amerika dan India itu juga yang dieksplorasinya. Dua budaya yang berbeda. Satunya bertumpu pada efisiensi dan praktis, satunya pada kehidupan upacara yang lamban dan sublim. Satunya dengan transportasi yang padat dan lingkungan yang kotor dan berpeluh, satunya lagi penuh dengan ketertiban dengan hidup yang bersih, rapi, ajeg. Satunya berudara dingin, sementara yang lain sangat gerah. Perbandingan itu diperlihatkan dengan manis ketika keluarga perantau, Ashoka dan Ashima, pulang kampung alias mudik.

Demikianlah Ashoka dan Ashima hidup di Amerika dengan gaya India. Mereka mesti memasak sendiri karena soal kebiasaan lidah. Seenak-enaknya makanan di Amerika nggak akan cocok dengan lidah orang Asia. Komunalisme masih kental. Pertemuan-pertemuan keluarga dan dupa serta doa masih dilantunkan. Kecuali bagi anak-anak mereka yang sudah bergaya Amerika dengan gaya bebasnya.

Yang menarik adalah justru "konflik" dan ketegangan muncul ketika Ashima melahirkan anak lelaki dan babanya memberi nama Nickolai Gogol. Hanya karena nama yang "aneh" dan "sangat Rusia" ini kerap Gogol dicibir dan diketawain. Tahu sendiri dalam konteks tahun 1980-an awal, ejek-ejek Amerika kepada Rusia masih kuat. Mereka tahu sih, Gogol adalah sastrawan kawakan, tapi tetap saja dia seorang Rusia.

Maka, tak ada yang paling menyakiti si anak ini selain soal namanya: GOGOL. Nama kemudian menjadi beban. Gogol pun, di antara teman sekolahan, teman main, teman kerja, dan pacarnya mengganti nama panggilan "Gogol" itu dengan "Nick". Terdengar sangat Amerika kan?

Sampailah si ayah memberitahu betapa nama "Gogol" itu sungguh berarti dalam hidupnya. Ia seperti jimat dalam sebuah kecelakaan keretapi maut. Buku The Selected Work of Nicholai Gogol ditemukan berada digenggamannya dengan bersimbah darah. Buku itu sudah tercabik dan menahan nyawanya agar tak lepas dari raga. Gogol terhenyak benar bahwa babanya tak sekadar fanatik dengan Nickolai Gogol, tapi buku itu pula yang menjadi daya hidupnya. Ia ingin semangat Gogol itu diwariskannya kepada anaknya.

Hingga kemudian sang ayah meninggal tiba-tiba yang menyadarkannya kembali bahwa ia masih seorang India dan bukan Amerika. Di India setiap denyut hidup adalah upacara dan penghormatan kepada keluarga batih.

Jadinya nggak asyik kemudian. Karena setelah sadar begini si Gogol ini mutusin pacar amerikanya yang berambut pirang dan blondi dan kaya-raya dan sudah tak terhitung jumlahnya mereka naik ranjang. Ia memilih cewek India yang dandis. Dengan ganti pacar, Gogol bisa menjadi "pimpinan" keluarga pengganti Ashoka dalam komunalisme India di Amerika.

Nah, kalau ngumpul semua keluarga India ini nggak ada bedanya udah dengan film-film India yang katrok itu.

Coba kalau si Gogol ini kawin ama pacar Amerikanya. Bayang pun, sewaktu diputusin si Gogol ini, Maxin sampai nangis sesenggukan. Padahal si Maxin ini rindu berat sama Gogol dan ingin sekali dicumbu. Bibirnya si Maxin itu berkarakter meminta dan menghiba. Tapi gimana mau nyumbu, si Gogol kepalanya diplontos dan masih berpakaian duka (putih-putih). Di atas ranjang itu pula Gogol berkata ia memilih keluarga batihnya.

Saya senang sekali lihat hubungan mereka ini. Apalagi gaya Maxin yang bebas nyium, meluk, dan meraba si Gogol di mana saja. Nggak peduli bahkan saat bertamu dan ketemu orang tua Gogol. Kan si Gogol yang risih, apalagi ibunya dengan mata yang aduhai dan senyum memikat itu meliriknya. Malulah dia.

Belum lagi saat Maxin bergabung dalam upacara perkabungan atas kematian babanya si Gogol yang mati mendadak. Tampak sekali bagaimana Maxin menjadi berbeda di tengah keluarga India itu.

Kalau mereka jadi kawin dan si Maxin mesti dirias dengan gaya penganten perempuan India lengkap dengan upacaranya. Biasanya kan rambut cewek India itu hitam tebal dan menjurai. Nah, si Maxin berambut emas abis. Terus keningnya di kasih sumba merah (namanya apa ya ... Hehehe).

Tapi kan nggak jadi. Pada akhirnya seperti film India pasaran deh.

Namesake (2007)

Sutradara: Mira Nair

Pemain: Irfan Khan (Ashoka), Kal Penn (Gogol), Jagganath Guha (Ashima)

Berdasarkan novel Jhumpa Lahiri: The Namesake

Patehan Wetan, 6 November 2007

Skenario: Christian Mungiu dkk.

Pemain: Vlad Ivanov, Anamaria Marinca, Laura Vasilu

Tahun: 2007

masa putar: 128 menit

Aku belum pernah nonton film Romania. Tapi aku memang senang sih nonton film-film Eropa atau non-Hollywood sebagai selingan. Apa lagi kalau ada embel-embel pemenang di festival apa gitu (Cannes, Venesia, Golden Globe, dll). Mau tidak mau aku percaya pada hasil penilaian tersebut dan kupakai sebagai acuanku dalam memilih film apa yang akan kubeli (dan kutonton). So, karena 4 Months, 3 Weeks, and 2 Days adalah film peraih penghargaan Palm d'Or di festival film Cannes 2007, maka aku menontonnya.

Ceritanya sangat realis, sesuai dengan seleraku. Ada dua orang mahasiswi yang tengah merancang upaya aborsi ilegal. Gabriela Dragut (Laura Vasiliu) mendapati dirinya hamil akibat hubungan seks dengan pacaranya. Dalam kepanikannya ia meminta bantuan sahabatnya, Otilia (Anamaria Marinca) untuk menemaninya melakukan aborsi. Sudah didapat oknum yang bersedia menanganinya. Tentu saja ilegal. Seperti di negara-negara lain, di Romania pun tindakan aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi penjara. Oknum itu bernama Bebe (Vlad Ivanov). Melakukan aborsi ilegal sudah menjadi profesi pria ini. Ya..pasti dengan imblan tertentu yang cukup mahal bagi kantong mahasiswa.

Pada hari yang ditentukan, Otilia sibuk mencari kamar hotel guna keperluan operasi tersebut. Dia juga yang pergi menemui Bebe. Menjelang eksekusi terjadilah tawar-menawar. Ternyata Bebe memberi harga yang sangat mahal. Uang yang ada tak cukup untuk membayarnya. Padahal itu juga uang dapat pinjam dari pacar Otilia, Ady. Akhirnya lantaran Dragut tetap ingin diselesaikan hari itu juga (kamar hotel sudah dibayar untuk dua hari) maka Otilia kemudian mengorbankan dirinya demi sahabatnya itu. Dia mebayar kekurangannya dengan layanan seks. Ow..ow..ow. Sungguh sahabat sejati. Berbahagilah Dargut memiliki Otilia sebagai sahabat.

Selanjutnya dilaksanakanlah pengguguran kandungan itu. Caranya dengan memasukkan sebuah kateter sepanjang kira-kira 20 cm ke dalam rahim lewat vagina Dragut. Dragut tampak kesakitan ketika proser itu berlangsung. Kemudian Bebe menyuntikkan semacam cairan lewat kateter itu. Dan selesai! Dragut hanya tinggal menunggu selama 1 sampai 2 jam hingga janinnya keluar. Ugggh...bagian ini bikin perutku mulas. Seolah-olah akulah yang menjadi Dragut. Mulas.....

Lalu Otilia harus pergi sebentar menghadiri ulang tahun ayah pacarnya. Di pesta itu dia tidak bisa tenang. Pikirannya terus tertuju pada sahabatnya. Dia ceritakan kepada Ady ihwal peristiwa yang baru saja terjadi itu. Oh..tentu bagian dia terpaksa ngeseks sama si Bebe nggak diceritakan donk. Otilia menyatakan kecemasannya, bagaiman jika yang hamil adalah dirinya. Apa yang akan dilakukan? Ady menenangkannya dengan berkata bahwa jika Otilia sampai hamil maka mereka akan menikah.

Ketika kembali ke hotel, Otilia menadapati Dragut yang tertidur. Janinnya sudah keluar dan ada di kamar mandi terbungkus handuk hotel. Hooooeeeek....bagian ini membuatku mual. Janin yang ternyata berusia 4 bulan, 3 minggu, dan 2 hari itu bentuknya sedikit mirip dengan..hmmm....cumi-cumi. Arrrrgghhhh.....

Berikutnya tinggal bagian membuang embrio malang itu. Lagi-lagi Otilia yang harus mengerjakannya. Calon bayi yang dipaksa mati itu dimasukkan ke dalam tasnya. Dragut berpesan agar anaknya itu dikuburkan. Tapi mau dikubur di mana malam-malam begitu? dan lagi pula siapa yang mau menanggung risiko dipenjara karena ketahuan mengubur bayi malam-malam. Maka yang dilakukan Otilia adalah membuangnya di tempat sampah.

Sampai di hotel, Dragut sedang menikmati makan malamnya. Dia bertanya kepada sahabatnya, "Kau kubur kan janin itu?" Otilia cuma menjawab, "Gabita, tolong, mulai malam ini kita harus menganggap bahwa semua ini tak pernah terjadi. Oke?"

Dan filmpun selesai.

Komentarku cuma satu : bagus!

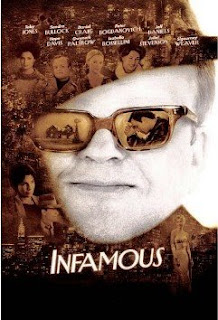

Skenario: Douglas McGrath (Berdasarkan buku George Plimpton)

Pemain: Toby Jones, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Daniel Carig, dll.

Tahun: 2006

Masa putar: 110 menit.

Film ini menarik minatku karena aku sudah lebih dulu membaca novel nonfiksi karya Truman Capote, In Cold Blood. Tapi film Infamous ini dibuat bukan berdasarkan buku tersebut. Buku yang dipakai dasar membuat skripnya adalah Capote: In Which Various Friends, Enemies, Acquaintances and Detractors Recall His Turbulent Career (1997) karya George Plimpton yang mengisahkan ihwal upaya keras Capote menulis In Cold Blood.

In Cold Blood merupakan karya Capote yang dikaui sebagai perintis karya jurnalisme sastrawi. Buku ini menceritakan dengan detail kisah nyata kasus pembunuhan satu keluarga petani di Holcomb, negara bagian Kansas pada November 1959. Capote (Toby Jones) yang saat itu bekerja sebagai jurnalis di The New Yorker bangkit minatnya untuk menuliskannya dalam bentuk buku. Lalu dengan ditemani oleh sahabat karibnya, Nelle Harper Lee (Sandra Bullock) yang juga seorang penulis, ia pun datang ke lokasi kejadian. Harper Lee adalah penulis novel klasik To Kill A Mockingbird (1962), salah satu novel favoritku sepanjang masa.

Awalnya, mereka menemui kesulitan dalam melakukan wawancara. Setiap orang yang mereka temui tak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan Capote. Mungkin karena pembunuhan itu terlalu sadis sehingga orang-orang enggan membicarakannya. Termasuk detektif Dewey (Jeff Daniels) yang menangani perkara tersebut. Namun Capote berhasil menarik perhatian mereka dengan gosip-gosip selebritis Hollywood papan atas. Penduduk Holcomb terkesan dibuatnya. Selanjutnya, jalan terbentang di depannya, bahkan ia berhasil meyakinkan pihak yang berwenang di Holcomb untuk mewawancarai kedua orang pelaku pembuhunan berdarah dingin itu, Dick Hickock (Lee Pace) dan Perry Smith (Daniel Craig).

Ini film yang menarik, tetapi mungkin harus lebih dulu membaca buku In Cold Blood agar nggak bingung mengikuti alurnya. Dalam bukunya, Capote sama sekali tidak menyinggung ihwal dirinya yang homoseksual. Di film ini justru karakter homonya sangat jelas terlihat, diperankan dengan oke banget oleh Toby Jones. Gayanya yang lembut feminin, suaranya yang mirip cewek, hobinya pesta dan bersenang-senang, serta yang paling mewakili adalah adegan ciumannya dengan Perry Smith.

Sosok Toby Jones sebagai Capote menjadi daya tarik utama film ini, meski nama-nama besar lainnya juga turut mendukung (Gweneth Paltrow, Sigourney Weaver, dll) namun mereka akhirnya seolah-olah hanya tampil sebagai figuran.

Ada satu lagi film tentang penulis hebat ini, judulnya Capote, dibintangi oleh Philip Seymour Hoffman yang berhasil Oscar sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik. Aku belum nonton filmnya, tapi sudah ada sih DVD (bajak laut)-nya.

Awalnya sih, gara-gara iseng memindah-mindahkan saluran Indovision. Kebetulan, pas di Animax, ada sebuah film kartun tentang pembuat roti. Sebagai penggemar makan (bukan penggemar masak), saya jadi tertarik untuk menontonnya sampai habis satu episode. Padahal saya bukan penggemar anime (tapi suka menonton kartun yang berhubungan dengan masak-masak hihihii). Akhirnya, malah ketagihan.

Tokoh utamanya adalah Kazuma Azuma, seorang anak lelaki “bertangan matahari” yang punya ciri khas selalu memakai bando untuk menahan poninya yang panjang. Menurut filmnya sih, orang-orang yang memiliki “tangan matahari” yang bertemperatur panas ini biasanya jagoan mengadoni roti atau kue (sementara orang-orang yang memiliki “tangan kutub” atau tangannya selalu dingin seperti saya, jagoan mengolah nasi. Tapi, tampaknya tidak benar--dalam kasus saya, hihihiii).

Azuma ini adalah anak desa, yang dibesarkan oleh kakeknya. Sejak kecil dia sudah bereksperimen untuk membuat “Japan”, roti khas Jepang, karena Jepang adalah negara yang nggak memiliki roti tradisional. Akhirnya, dia diterima di sebuah cabang jaringan toko kue yang besar, Pantasia. Di sana, dia bertemu Mr. M (Ken Matsuhiro), laki-laki aneh berambut kribo dan bertampang seram, manajer cabang; Kyosuke si cowok centil; Tsukino, cucu perempuan pemilik Pantasia; dan seorang lagi yang saya lupa namanya, berambut seperti batok.

Namanya juga film kartun masak-masak, pasti ada kompetisi masak. Awalnya, kompetisi yang Azuma ikuti adalah melawan St. Pierre, toko roti saingan yang berseberangan dengan toko mereka. Yang dilawan adalah Mr. Mokoyama, seorang pembuat roti kekar tapi gemulai. Setelah itu, Kazuma mengikuti kompetisi antarpembuat roti pemula di Pantasia sendiri. Hasilnya, namanya juga film kartun, ya dia pemenangnya. Setelah memenangi turnamen, Azuma, Kyosuke, bersama dua mantan lawannya, Shigeru--cowok berambut pink yang ternyata anak bos Yakuza--dan Suwabara, seorang ahli katana, dikirim mengikuti Turnamen Monaco, melawan negara-negara lain. Tentu saja Jepang menang.

Yang terakhir, Kirisaki, pemilik St. Pierre, menantang Azuma untuk mengikuti turnamen yang bernama Yakitate 9. Cerita ini belum selesai diputar di Animax, masih tengah-tengah.

Anime ini menarik bagi saya karena pertama, selalu menampilkan berbagai teknik membuat roti. Mulai dari bagaimana membuat roti yang meledak tiga kali, siasat mengukus bakpao dengan teh dari daun bambu, dan banyak lagi. Yang kedua, anime ini kacau banget, hahaha …. Nyaris di setiap episode ada kemustahilan, tapi saya senang menontonnya.

Contohnya, reaksi Pierrot, badut istana yang menjadi juri Turnamen Monaco. Sewaktu episode Azuma dan teman-temannya terdampar di sebuah gua bawah laut, setelah makan roti ikan buatan Azuma, si Pierrot ini jadi punya insang. Atau reaksi juri Yakitate 9, Mr. Kuronayagi--yang sering diledek dengan sebutan “Pak Tua” oleh Kyosuke--saat memakan roti ganggang laut buatan Azuma. Reaksinya lamaaaa sekali. Ternyata, lama itu karena dia mengurus surat-surat untuk menikah dulu, lalu menikah, kemudian berbulan madu, dan bercerai lagi (sungguh aneh, hahaha). Ada juga kisah Shigeru yang melawan kakak tirinya sendiri, dengan taruhan yang kalah akan menjadi ahli waris Yakuza. Di akhir episode, bapaknya menyadari bahwa kedua anaknya sudah menemukan jalan hidup masing-masing, dan malah mengambil si Mr. M untuk menjadi penerusnya (sungguh ajaib).

Selain alur cerita yang agak-agak ajaib, seringkali ada kejutan di tengah episode. Misalnya, kemunculan seorang tokoh anime yang khas, dan tiba-tiba Kyosuke berbicara ke kamera, “Produsernya sudah minta izin belum ya, menampilkan tokoh itu di sini?”. Atau, saat Mr. M sudah menjadi bos Yakuza, si Kyosuke juga berkata, “Baru beberapa episode, tapi dia sudah jadi bos penjahat!”

Jadi, setiap hari, pasti saya berusaha untuk menonton serial anime ini. Lumayan, selain untuk menambah pengetahuan tentang roti-rotian dan berbagai bahan makanan serta cara mengolahnya, saya juga bisa tertawa karena keanehan serial ini. (Dan ternyata bukan saya saja yang suka, beberapa teman lain juga setia menonton, hihihiii)

Gambar dicomot dari: http://anime.mikomi.org

*Pedagang Kebab Suze Marie untuk Kutubuku Ngomongin Film*Skenario: Nora Ephron

Pemain: Blly Crystal, Meg Ryan, dll

Masa putar: 96 menit

Tahun: 1989

Bisakah laki-laki dan perempuan berteman, benar-benar hanya berteman?

When Harry Met Sally (1989) adalah salah satu film favoritku sepanjang masa. Makanya aku senang banget waktu pekan lalu menemukan DVD ini di Mal Ambasador. Aku sampai terpekik girang, "Waa...When Harry Met Sally!" Gimana ga senang selama ini susah bener menadapatkan film keren ini.

Sebenarnya ini film komedi romantis biasa. Bagi yang suka film-film jenis ini pasti sudah hapal dengan plot standarnya : dua orang lelaki dan perempuan bertemu, di awali dengan pertengkaran kecil, pura-pura saling membenci sambil diam-diam merindu satu sama lain; berakhir dengan kebahagiaan keduanya. Bisa berupa pacaran atau menikah. Selalu seperti itu dengan bintang pria yang tampan dan aktris cantik, kenes, smart, dan keras kepala. Ya model-model Meg Ryan di tahun 80 dan 90-an gitu deh, yang kalau sekarang tipe-tipe Jennifer Anniston atau Sandra Bullock.

Film ini menjadi istimewa buatku karena aku suka ceritanya dan itu tuh kalimat yang kutulis di awal : Bisakah laki-laki dan perempuan berteman selamanya?

Jadi begini: pertama kali Sally (Meg Ryan) dan Harry (Billy Crystal) bertemu pada 1977. Harry ikut menumpang mobil Sally untuk bersama-sama ke New York dari Chicago. Mereka baru sama-sama lulus kuliah dan ingin memulai karier di New York. Selama perjalanan Chicago-New York yang 18 jam itu, mereka ribut adau mulut tentang apa saja. Saat itu Harry sempat mengatakan, bahwa lelaki dan perempuan tak mungkin bisa berteman selamanya sebab hubungan tersebut selalu akan melibatkan seks pada akhirnya. Sally tak sepakat. Dia percaya bahwa lelaki dan perempuan bisa menjadi teman, benar-benar hanya teman.

Di New York mereka berpisah. Lima tahun kemudian bertemu kembali di bandara dan ternyata mereka satu pesawat. Sally sudah punya pacar, Joe, pengacara dan Harry akan segera menikahi Helen. Mereka berpisah kembali. Lima tahun berikutnya berjumpa lagi di toko buku. Sally baru saja putus dengan Joe karena Joe tidak mau diajak menikah sedangkan Harry tengah berduka karena akan segera bercerai dari Helen. istrinya. Mereka kemudian sepakat untuk saling bertemu, sebagai teman. Hanya sebagai teman.

Aaaah...namun ternyata tak semudah itu. Mereka hanya mampu bertahan 2 tahun 3 bulan sebagai teman. Pada akhirnya mereka menjebol tembok itu dan berikrar sebagai sepasang kekasih sebab pada dasarnya mereka saling mencintai dan telah sangat mengenal satu sama lain.

Permainan karakter kedua bintang utamanya menjadi bagian paling menarik dalam film ini. Dialog-dialog cerdas khas Norah Ephron sangat asyik disimak. Perubahan penampilan Sally dan Harry dalam kurun waktu 10 tahun terwakili bukan hanya lewat tata rambut, make up, dan kostum yang disesuaikan tetapi juga pengkarakterannya. Sally dan Harry menjadi lebih matang, lebih tenang dari waktu ke waktu tanpa meninggalkan karakter aslinya. Sally tetap saja perfeksionis saat memesan menu makanan.

Adegan favoritku adalah ketika Sally berpura-pura screaming orgasm di sebuah kafe hanya untuk membuktikan bahwa perempuan bisa menipu laki-laki dengan orgasme palsu. Di bagian ini aku benar-benar ngakak. Apa lagi pas tamu di sebelah meja mereka, perempuan paruh baya, berkata ke pelayan kafenya : "Aku mau menu seperti yang dipesannya" sambil melihat ke arah Sally. Haaaaaaaaa.......

Ya begitulah. Akhirnya aku bisa melepaskan kerinduanku pada film keren ini, film yang akan selalu jadi favoritku. Setelah di film ini nama Meg Ryan terus menanjak dengan peran-peran stereotipenya seperti di film-film Sleepless in Seattle, You've Got Mail!, French Kiss, When a Man Loves a Woman, dll. I Love Meg!

Skenario: Peter Hedges

Pemain: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, dll

Masa putar: 118 menit

Tahun: 1993

Hihihihi..ini memang film jadul. Film tahun 1993. Sudah barang tentu waktu itu Johnny Depp dan DiCaprio lagi ganteng-gantengnya *glek*. Mas Johnny berperan sebagai Gilbert Grape, tulang punggung keluarga Grape. Ia menjadi tumpuan seluruh keluarganya yang terdiri dari Ibu (Darlene Cates) yang mengidap obesitas, Arnie (Leonardo DiCaprio), adik lelakinya dengan metal terbelakang (seperti Sindrom Down gitu), serta dua orang adik perempuannya, Amy dan Ellen Grape. Ayah mereka sudah meninggal dunia dengan cara menggantung dirinya di ruang bawah tanah rumah mereka di Endora, sebuah kota kecil di negara bagian Iowa. Sejak ayah mereka mati, sang ibu tak pernah lagi mau keluar rumah. Sehari-hari kerjanya nongkrongin televisi dan makan.

Si tampan Gilbert-lah kemudian yang mengambil alih tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Ia bekerja di toko swalayan kecil di kota itu sembari menjaga Arnie. Ia sangat mencintai Arnie. Tak boleh ada seorangpun yang menyakiti adiknya itu. Arnie yang hobi memanjat menara air dengan segala keterbatasannya juga menyayangi Gilbert.

Salah satu tugas Gilbert di toko swalayan itu adalah mengantarkan barang-barang belanjaan pesanan pelanggan. Salah seorang pelanggannya adalah Betty Carver (Mary Steenburgen). Betty yang telah bersuami ini kerap menggoda Gilbert. Sekali waktu Gilbert pernah tergoda juga, tapi untungnya dia segera bertemu dengan Becky(Juliette Lewis), gadis "pengelana" yang singgah di Endora karena mesin mobilnya mogok. Selama beberapa hari ia tinggal di kota tersebut dan menjalin persahabatan dengan Gilbert dan Arnie.

Sehari menjelang ultah Arnie, Gilbert dibuat gusar oleh adiknya itu. Arnie menolak mandi lantaran trauma karena Gilbert pernah membiarkannya di bak mandi selama berjam-jam. Tidak sengaja sebetulnya sebab Gilbert tengah asyik dengan kawan barunya, Becky. Ia membiarkan Arnie mandi sendiri. Dasar idiot, sampai malam Arnie masih saja di bak mandi hingga Gilbert menemukannya. Dalam marahnya, Gilbert memukul Arnie hingga hidung anak itu berdarah. Sesudahnya ia sangat menyesal dan berusaha memperbaiki kekhilafannya itu.

Klimaksnya adalah tatkala ibu mereka tiba-tiba saja malam itu bangkit dari sofa kesayangannya; berjalan menuju kamar tidurnya di loteng. Berjalan sendiri tanpa bantuan anak-anaknya. Tubuhnya yang super besar itu tertatih-tatih menaiki anak tangga satu demi satu. Malam itu ia ingin tidur di kamarnya. Namun rupanya itulah istirahatnya yang terakhir. Ia tak pernah bangun lagi.

Drama keluarga yang cukup menyentuh, terutama hubungan Gilbert dan Arnie. Dua jempol untuk akting DiCaprio yang keren sebagai penyandang cacat mental. Dalam film ini untuk pertama kalinya ia mendapat nominasi Oscar sebagai pemeran pria terbaik. Sementara Johnny Depp dengan wajah tampan (dan dingin) itu membuat aku betah nonton film ini sampai habis. Hehehe. Gila! Imut bangeeeet. Rambut gondrong, body ramping, dan gaya sok cuek. Waaaa....*glek*

Ini dia tontonanku di TV yang nggak boleh kelewat saat ini, selain American Idol. Project Runway ini disiarkan di Discovery Travel & Living. Itu saluran favoritku tuh, soalnya isinya kebanyakan jalan-jalan dan makan-makan melulu, hihihi. Ditayangkannya seminggu beberapa kali (diulang-ulang), tapi biasanya aku nonton yang Sabtu malam atau Minggu siang. (Pertanda wiken tidak pernah dihabiskan di luar rumah.) Acaranya sebenarnya rada mirip dengan America's Next Model dalam hal memuaskan hasrat pecinta baju-bajuan. Hanya saja, yang dikompetisikan dalam reality show ini adalah desainernya, bukan modelnya.

Host sekaligus juri dalam acara ini adalah Heidi Klum si supermodel, ditemani oleh desainer beken Michael Kors, Nina Garcia fashion director Elle, dan juri keempat yang tiap minggu berganti. Selain itu ada pula Tim Gunn yang bertindak sebagai mentornya para peserta. Yang kutonton sekarang sih sudah musim keempat, dan tiga musim sebelumnya aku nggak nonton, huks …. Aku sih selalu terkagum-kagum kalau melihat acara ini. Menurutku desainer baju itu salah satu profesi terkeren di dunia. (Di samping penerjemah buku, tentu saja.) Apalagi dalam kompetisi ini mereka selalu dituntut membuat baju keren dengan waktu dan dana terbatas.

Minggu lalu, misalnya, mereka disuruh bikin baju dengan bahan-bahan yang ada di toko cokelat Hershey. Ada yang bikin baju dari kertas-kertas cup cokelat, ada yang dari bungkus-bungkus permen. Keren bangeeettt ….. Bagian yang aku suka sih waktu para peserta itu belanja kain untuk dibikin baju. Asik banget, ngelihat orang yang memilih kain, trus tahu pasti mau bikin apa dengan bahan itu. Uh, jadi pengen iri.

Hmm, ada yang jual bajak lautnya nggak ya, aku jadi pengen nonton yang musim-musim sebelumnya, lalu terngiler-ngiler ….